【遺伝子と性格と環境】性格って何?気質は変えられる?はい。

『EQ こころの知能指数』

『マシュマロ・テスト 成功する子、しない子』

『SQ生きかたの知能指数』

『 パーソナリティを科学する―特性5因子であなたがわかる』ダニエル ネトル

この記事のまとめ

「性格」は「自己」の表現方法であり、学習により変えることができます。

「自己」と「性格」

性格とは何でしょうか。私はここで「ビッグファイブ」という5つの因子で性格を記述する考え方を採用します(あとで、6つのタイプで性格を分ける方法も紹介します)。その5つの因子の強弱で、一人の人間の行動特性(性格)を説明します。

同じ特性を持つ(5つの因子の強弱が全く同じ)2人の人間は同じ人生を歩むかといえば、絶対にそうなりませんね。そこで「自己」といういものが大切になってきます。自己は性格を客体化できるものだと仮定します。遺伝子や環境に影響を受ける5つの性格特性にフィードバックを与えるのが「自己」です。性格は学びません。性格は一人の人の「行動や認知のパターン」を表す言葉だと、僕はうけとめています。

学ぶのは「自己」です。「性格」はただ「自己」が学んだことを表現する「心のしくみ」を表す言葉です。

ある因子(特性)が高いことは、それをうまく使わないと、うまく制御しないと、問題を引き起こすことを意味します。

この特性を「性格」と呼ぶとすれば、性格は「自己」によってフィードバックされ、人が違えば十人十色に表現されて生きます。

特性の使い方を決める「自己」の違いが、個人差を決めるのです。

大切なのはむしろ、自分がたまたま受け継いできたパーソナリティ・プロフィールの強みを利用し、弱点からくる影響をできるだけ小さくすることによって、実り豊かな表出を見つけ出すことなのだ。このように見るならば、個人のもつ生活は利用されるべき資源であって、なくなってほしい災いではない。(『パーソナリティーを科学する』ダニエル・ネトル p.258

とある性格をどう使うか、良い部分として使うか、悪い部分として抑えるか、という判断は「自己」が行います。

たとえば、外向性のスコアの高い人のなかで、一人は北極探検家になり、別の人はスカイダイビングに挑戦するかもしれない。さらにもう一人は、北極体験もスカイダイビングも試みるチャンスはなかったが、社会の中で活気ある顔(ペルソナ)を作り上げたかもしれない。要するに外向性ひとつとっても、多くの可能な行動表現の手段があるということであり、どれを採用するかは、個人個人の歴史、チャンス、そして選択によるということなのである。ただはっきり言えるのは、もしあなたの外向性のスコアが高ければ、少なくともそのうちのひとつを採用するだろうということだ。(『パーソナリティーを科学する』ダニエル・ネトル p.249)

「性格」は変えられるか

性格は変えられます。例えば「調和性」がない人が「調和性」を高めることができます。「自分が変わる」ことは「自己」が強く働いたり、まったく違った環境に置かれることで実現します。

自分で勉強して「コミュニケーションの技術」を学んだり、田舎暮らしを始めたら、人が丸くなる、という例をだしたらいいでしょうか。

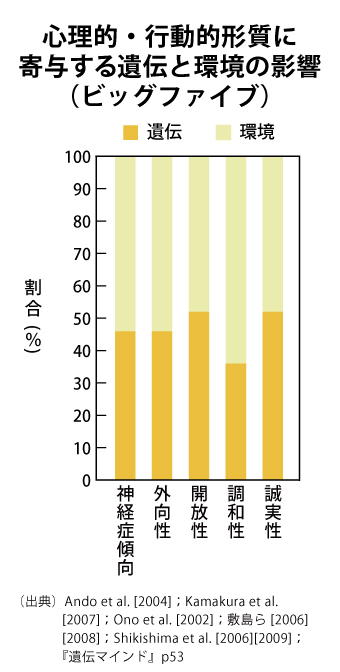

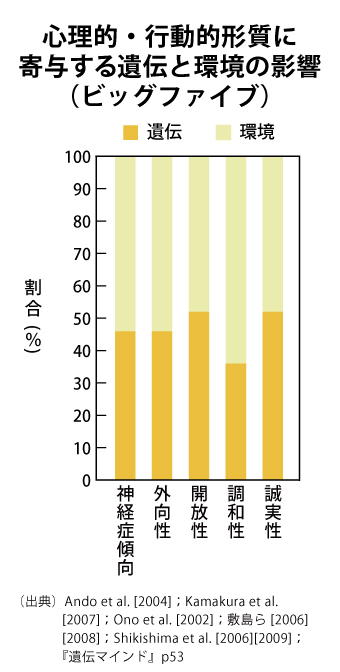

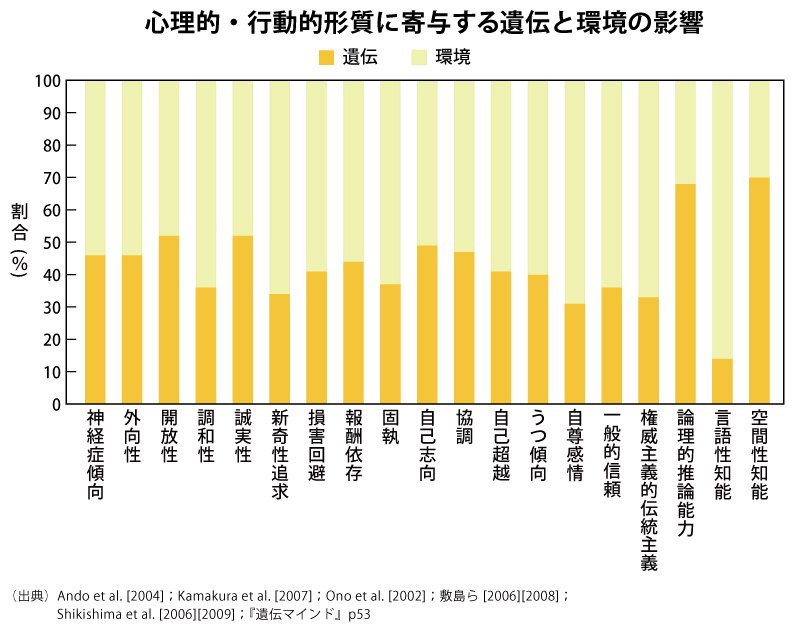

次のグラフをみてください。

遺伝が50%、環境が50%であるとは、例えば遺伝の影響が80%の項目に比べて、相対的に環境によって変化しやすいことを表しています。「体重が変わりやすい人は変わるし、体重が変わりにくい遺伝子を持った人は変わりにくい。」体重は遺伝の影響が80%、ということは、性格は体重よりも環境の影響を受けると解釈できるのですが。実感が湧きますか?(性格を変えるような環境の変化を経験していない方が多いと思います)

「性格」は遺伝

「私はこう感じる」は自然なことで、生まれ持った脳の働き方がそうさせるかた仕方がないのだ、と思ってしまうかもしれない。

ケイガンの研究によれば、過度に敏感で臆病な子供は内気でおどおどした大人になるという。 子供たちの一五ないし二〇パーセントが生まれつき「行動的に抑制された」タイプだそうだ。こういう子供は、乳児期には見慣れないものすべてを怖がる。初めて口にする食物を嫌がり、初め て見る動物や場所に近づくのを嫌がり、人見知りも強い。ほかにも、自分が悪いと思い込みやすい等の過敏さが認められる。授業中でも遊び時間でも、新しい人に会ったり皆の注目を浴びたり したときに不安のあまりからだが麻痺したようになってしまうのは、このタイプの子供だ。 (略)

臆病な子供は、小さなストレスにも反応しやすい神経回路に生まれついているらしい。見知ら ぬ状況に置かれると、心臓が他の子供より速く打つようにできているのだ。生後二十一ヵ月の幼 児の心拍数をモニターしてみると、臆病なタイプの子供が遊びに加わるのをためらっていると き、不安のあまり心臓が早鐘のように打っているのがわかる。(『EQ こころの知能指数』ダニエル・ゴールマン p.329)

「性格」は変えられる。

就学以前だって、自分から「性格を変えたい!」という子がいるのだから、変えられないわけがない(もちろん、早ければ早い方が、変えやすい、といえるが)。そんなエピソードを一つ、ご紹介します。

誕生後の1年間に、前頭前皮質は、自制と自発的変化に不可欠なかたちで発達を始める。ホットシステムとクールシステムというたとえを用いるなら、これはやがて自制を徐々に可能にするクールシステムの始まりを告げるものだ。おおむね3歳から7歳のあいだに、この発達のおかげで子どもたちは、目標をより効果的に追求するために、注意を移したり集中したり、情動を適応性のあるかたちで調整したり、望ましくない反応を抑制したりする能力をしだいに高めていく。こうした変化によって、子どもは年齢が上がるにつれ、自分の感情や反応を調節したり、あらかじめ組み込まれているもののなすがままにならずに、その現れ方を修正したりし始められる。持って生まれた傾向の発言の仕方を変えるように自己調整するこの能力は、内気さの研究の第一人者で、ハーヴァード大学の発達心理学者ジェローム・ケーガンが語った逸話に余すところなく捕らえられている。

彼の孫娘が保育園児で、内気さを克服しようと奮闘していた時に、彼女はうち気にならない練習ができるように、自分のことを知らないふりをしてくれとケーガンに頼んだ。そして、やがてそれが功を奏した。ケーガンが以前に行った研究から明らかになっていたとおり、内気さのような傾向は遺伝的ルーツを持っているものの、変えることができる。就学前に良い経験を重ね、保護者が自分を律して過保護にならないようにできれば、内気な子どもがあまり引っ込み思案でなくなるのを助けられる。けーガンの孫娘は、内気さの研究の権威に、子ども自身が自らの発育における積極的な主体者となって、さまざまな戦略を使い、人生で自分の気質がどう発現するかを変えうることを示したのだ。(『マシュマロテスト』ウォルター・ミシェル p.101)

この子は内気だな、臆病だな、とおもったら、丁寧に、情動調律、共感をしてあげること。

「遺伝」する、とは、「親の気質を受け継ぐ」のではありません。「受け継ぐ」とは限りません。また親と環境も違います。兄弟姉妹がいたらまた変わるでしょう。

その子が自分とは違う、オリジナリィーにみちみちた人間であるとおもって、親も子どもといっしょに「スキル」を学んでいくのもいいかもしれません。

この神経回路があまり敏感でない子供は、積極的で社交的な性格をしている。しかし、この回路が 敏感に反応する子供は、何であれ普通とは違うものを見ると尻込みする。新奇なものが苦手なのだ。 小さな子供がこうした気質を示すと、心配した親はそうした刺激に子供を近づけないように気をつけ るため、子供は尻込み以外の反応を学習する機会が得られず、もって生まれた気質がますます強化さ れることになりやすい。

ケイガンによる以前の研究から、内気な子供を親が勇気づけて多少無理にでも同年齢の子供たちと 遊ばせるようにすると、持って生まれた内気な傾向を克服できる場合が多々ある、ということがわか っている。数十年にわたる研究の結果、生後まもなく「内気」と判定された子供たちの中で大人にな っても内気なままだったのは全体の三分の一にとどまった、という。 今日では、変化するのは神経の過敏性自体ではなく――扁桃体や丘はあいかわらず過剰反応していた――むしろ、脳の対処法である、と、ケイガンは考えている。尻込みしたい衝動に抵抗することを 学習した子供たちは、新奇な刺激と正面から向きあうことができるようになり、外から見ただけでは 内気だとはわからないほど積極的になる。

いったん脳内の回路ができあがると、くりかえし使われることによってその結合が強まる。これを 「神経の骨格形成」という。いったんできあがってしまった行動パターンを変えるために大きな努力 が必要となるのは、神経がこのようなしくみで固定されるからだ。しかし、チャンスがあれば――あ るいは努力と意欲さえあれば―――人間は道を新しく敷いて強化することもできる。

内気だった子供たちについて、ケイガンは、「七〇パーセントは健全に育った。気質は将来の可能 性を含んでいるかもしれないが、将来を決定するものではない。これらの子供たちは、いまではもう 恐がりでもないし、過剰反応を示すこともない」と語っている。(『SQ 生きかたの知能指数』ダニエル ゴールマン p.243)

最後にもう一度、

ケイガンは、とても内気だった六歳の孫娘が自分のところへやってきて、「ねえ、知らないおじさ んみたいにしてて―わたし、恥ずかしがらないように練習しなくちゃいけないの」と言った、という話をする。(『SQ 生きかたの知能指数』ダニエル ゴールマン p.245)

日本人は、不安する:不安傾向がある遺伝子のプール

「幸福のホルモン」と呼ばれるセロトニンは、脳内の濃度(セロトニンレベル)が高い と楽天的になり、レベルが下がると神経質で不安を感じやすくなるとされる。このセロ トニンを運搬するトランスポーター遺伝子には、伝達能力が高いL型と伝達能力が低いS型があり、その組み合わせでLL型、SL型、SS型の3つが決まる。

この分布は大きな地域差があり、日本人の場合、約7割がSS型で、LL型は2%と 世界でもっとも少ない。これが、日本人にうつ病や自殺が多い遺伝的な理由だとされている。

IQで測る「知能」とPISAの「学力(テストの点数)」は同じではない。S型遺 伝子が知能と無関係でも、勤勉と結びつくことはじゅうぶんに考えられる。不安感が強いひとは将来のことを心配して、いまから備えておこうとするだろう。逆 に過度に楽天的だと、先のことを考えるよりいまを楽しもうとするかもしれない。

こうした遺伝的傾向が東アジアの国々に共通するのなら、国際比較で試験の成績が高 いことも説明できそうだ。不安感と引き換えに高い知能を手に入れた、というように。

そしてこのことが、東アジアの国々で封建的な政治・社会制度が発達し、きびしい規 律の組織が好まれる理由とも考えられる。儒教はSS型の遺伝子型に適した思想だった からこそ、東アジア全域に広まったのだ。 (『言ってはいけない 残酷すぎる真実 』橘 玲 p.55)

この記事のまとめ

子どもは自分の遺伝子に合わせて、環境に適応します。

環境と遺伝子で性格が決まる。性格は環境に適応する「心」の型

性格とはなんでしょうか

いろんな表現ができます。内気とか、活発とか。自信があるとか、ないとか。脳が形作られる幼児期のこうした性格は、その後の成長の全プロセスを決める大切なものです。

性格を「ココロのしくみ」だとおもってみてください。

そうすると、子供の「ココロ」、幼児期の性格を決めるのは、ほとんど「お母さん」であるという事実は、認めなくてはいけないです。

幼児期に、お母さんは大部分、子供の生き方を決めています。9歳以降、「勉強しなさい」という言葉は、パワハラなのでやめてくださいね。

情動を処理する方法が、性格そのものだといってもよいでしょう(もちろんSQの高さも影響しますが)。情動のマネジメントの仕方は、お母さんから、そして家族のやりとりから多くを学びます。

就学前の子供をもつ両親が言い争いをす る場面を観察した研究がある。中には敵対しあい、一緒に問題を解決しようという姿勢になれない夫 婦もある。夫も妻も相手の言い分には耳を貸さず、怒りや軽蔑をあからさまにし、対立が激しくなる と互いに自分の殻に閉じこもってしまう。こういう夫婦の子供は、友だちと遊ぶときに親たちのパ ーンを真似て強硬な態度を見せ、怒りや敵意をあらわにし、相手をいじめる。 対照的に、意見が対立したときも互いに温かい態度や共感や相手に対する理解を失わず、子育てにも二人で協力して取り組み、ユーモアを忘れない夫婦もある。こういう夫婦の子供は、友だちと仲良 くでき、意見の違いが生じても建設的に解決する能力をもっている。夫婦が自分たちの夫婦げんかを どう解決するかを見れば、子供たちの将来の対人関係まで予測できるのである。

すべてがうまくいけば、子供はストレスに強く、感情の揺れから回復しやすく、他者とうまく情動 チューニングできる人間に育つ。発達心理学で言う「肯定的情動中核」を構築するには――つまり、 機嫌のよい子供を育てるには―――社会的知性の高い家族が必要なのだ。(『SQ 生きかたの知能指数』ダニエル ゴールマン p.265)

性格は、環境に適応する作戦。

共感を示してくれる、健康的な関係を結べていたらよいのですが。そうでない場合、「人間」と健全な、創造的な関係を結ぶことが難しい大人になるかもしれません。

子育てを完全に放棄するほど極端ではなくても、子供とのあいだに情動的な距離を置いてしまい、 物理的にも子供に話しかけたり接触したりする頻度の低い母親もいる。こういう親に育てられた子供 は、くちびるをキッと結んで「平気だもん」という顔をしているが、からだは正直に不安の合図を出 している。こういう子供たちは、他人は疎遠な存在だと思うようになり、自分の感情を表に出さなくなる。大人になっても、彼らは他人と濃密な心の関係を結ぶことを避け、他人とのあいだに距離を置 こうとする。

一方で、母親自身が不安にかられて自分のことで頭がいっぱいだと、子供のニーズに関心を向ける ことができない。母親が頼りにならず自分のほうを向いてくれないと、赤ちゃんは恐がって母親から 離れなくなる。そして、赤ちゃん自身も不安で頭がいっぱいになってしまい、他者にうまく情動チュ ーニングできなくなる。こういう子供は、成人後の人間関係においても、不安のあまり相手にすがり つこうとする傾向が残る。(『SQ 生きかたの知能指数』ダニエル ゴールマン p.250)

誰にでもついていってしまう子、もしくはDVをして支配的になる子、危険から自分を守れなかったり、他者を傷つけてしまうような人間関係は、幼児期からはじまっています。草食系男子、という言葉もありますね。

赤ちゃんの作戦:お母さんといい関係を結ぼうと必死

母親が赤ちゃんをあやして楽しそうに過ごしている。ところが突然、母親の顔から表情が消え、反 応しなくなってしまう。赤ちゃんはおろおろし、不機嫌になる。 それでも母親は冷たい石のように何の感情も示さず、赤ちゃんの不機嫌なようすにも反応しない。 赤ちゃんはぐずりはじめる。

心理学ではこれは「無表情」実験と呼ばれ、苦痛からの回復力を見るために使われる。無表情だっ た母親がいつもの母親に戻ったあとでも、赤ちゃんはしばらく不機嫌なようすを見せる。赤ちゃんの 機嫌がどのくらい速く回復するかによって、その子が情動の自己管理能力をどのくらい身につけてい るかがわかる。生後一、二年のあいだに、赤ちゃんは動揺したり、動揺した心を鎮めたり、心の結び つきが切れたり、切れた結びつきを取りもどしたり、といったことをくりかえしながら、基礎的な社 会性を身につけていく。 母親の顔が無表情になってしまったのを見た赤ちゃんは、母親に何とか反応してもらおうと試みる。 赤ちゃんは、笑顔を見せたり、泣いてみたり、もてる知恵を総動員して母親に働きかける。そのうち に、あきらめてそっぽを向き、親指をしゃぶって気持ちを落ち着けようとする赤ちゃんもいる。

この「無表情」実験を考案した心理学者エドワード・トロニックによると、母親とのあいだで切れ た結びつきを「修復」する働きかけが上手な赤ちゃんは、そういう能力がますます伸びるという。このことから、もうひとつ重要なことが見えてくる。働きかけの上手な赤ちゃんは人と人との関係を修 復可能なものととらえている、ということだ。他人との関係が不調になったとき、こういう赤ちゃん はそれを修復する能力をもっている。

関係修復の上手な赤ちゃんは、すでにこの段階から、自分に対する自信や他人との関係に対する信 頼の土台を作りはじめている。こういう子供たちは、大きくなっても人間関係に自信をもち、何かう まくいかないことが起こっても修復できると考えるようになる。そして、他人は信頼できるパートナ ーだ、と考えられる人間になる。

このように、生後六カ月の赤ちゃんでも、それぞれに対人関係のスタイルをもち、自分や他人に対 する見方を形成しはじめている。このような重要な学習を支えているのは、お手本を見せてくれる人 とのあいだに存在する安心と信頼の感覚―つまり、ラポール―である。子供の社会的成長にとっ て、「我- 汝」の関係はきわめて重要なのだ。

母子のあいだには、子供の誕生第一日目から同調性が存在する。同調性が高ければ、それだけ母子 関係は温かく幸福なものになる。同調がうまくいかないと、新生児の中には怒り、欲求不満、退屈、 などの情動が生じる。同調を得られず孤独で困窮した状況が続くと、赤ちゃんはとにかく思いついた 方法で苦痛を紛らわせようとする。他人からの援助をあきらめたのか、自分で気分を良くする方法に 集中する赤ちゃんもいる。これと同じパターンで、気分が落ちこむたびに暴飲、暴食、チャンネル・ サーフィン(テレビのチャンネルを次々に切り換えていろいろな番組を見ること)などに走る大人は、 数えきれないほど多い。 母親との同調がうまくいかないまま育った子供は、やがて、どんな状況であろうと自動的かつ頑なにこうした対応をとるようになる。根拠があろうとなかろうと他人との関係が不快な結果に終わるも のと思いこみ、それに備えて自分を閉ざしてしまうのだ。こういう子供は他人に開放的・積極的な態 度で接することができず、反射的に自分を守る殻に閉じこもって、冷たくよそよそしい態度をとって しまう場合が多い。(『SQ 生きかたの知能指数』ダニエル ゴールマン p.252)

「情動的」なのは先天的か。遺伝的か。学ぶものか。

EQは「学習」するものだとどこかに書きましたが、実際は先天的なものがもちろん、ベースにあります。

人間が自分の情動を認識する能力にはある程度の個人差がある のかもしれない。神経科学の論理からすると、特定の神経回路の欠如が特定能力の欠損をひきお こす場合、健全な脳においてもその神経回路の相対的な強さや弱さが当該能力の優劣の差となっ て現われてくると推測できる。情動の自己認識における前頭前野の役割という点でいえば、神経 学的な理由から恐怖や喜びを感じやすく情動の自己認識度が高い人とそうでない人が存在すると 考えられる。 心理的な内省能力も、これと同じ神経回路によるのかもしれない。(『EQ こころの知能指数』ダニエル・ゴールマン p.90)

もっと身近で単純な例をだすと、、、、生まれつきEQを高めやすい脳の仕組みを備えている人がいます。女性にその傾向が強いのです。男性であれば、男性ホルモンによって攻撃的なキャラクターが遺伝子レベルで内臓されています。(それを制御する能力を高めればいいわけですが)

HSCの子は先天的に、敏感さをもって生まれたと考えていいかもしれません。だから後天的に「その子にあったEQ」を高めることが大切であるわけです。EQを、私はそのように考えています。

EQは後天的!

この母親に育てられた子は、どのような子になるかを考えれば、後天的といっても間違いがなさそうだ。遺伝はせずとも、行為レベルで世代間連鎖する。親が学べなかったものは、次の世代に伝えられないのは、当然だ。

怒りを静めるには ショッピングの途中で見かけた母と子の風景も、ツィルマンの研究を参考にすると感情の動き がよくわかる。通路のむこうから、若い母親が断固たる口調で言いきかせる声が聞こえてくる。 男の子のほうは三歳くらいだろうか。「棚に、も・ど・し・な・さ・い!」 「だって、ほしいんだもん!」 子供はぐずりながらニンジャ・タートルズのコーンフレークの 箱を一層ぎゅっと抱きかかえる。 「もどしなさい!」 母親の声が一段と大きくなった。怒っている。 ちょうどそのとき、ショッピング・カートに座らせておいた赤ん坊がべろべろなめていたゼリーのカップを落とした。床に落ちたゼリーが飛び散る。「ほらやった!」 母親は大声をあげると 同時に激怒して赤ん坊に平手打ちを食わせ、男の子の手から取り上げたコーンフレークの箱を手 近な棚に乱暴にもどし、男の子を横抱きにかかえて、ショッピング・カートが倒れそうになるほ どの勢いで通路を進んでいった。赤ん坊は泣きだし、男の子は両足をバタバタさせながら「おろ してよ! おろしてよ!」とわめいている。

この母親のようにすでにイライラした状態になっているところへ何かのきっかけが加わって情 動のハイジャックが起こると、あとから起こった情動は怒りであれ不安であれ一層強烈にあらわ れる、とツィルマンは報告している。(『EQ こころの知能指数』ダニエル・ゴールマン p.100)

コミュニケーションは、学ぶもの。

共感は主に非言語で行われます。先天的に脳の機能の一部が制限されている場合はもちろん、非言語が難しければ言語でも、どんな方法をとったとしても、コミュニケーションは学ぶことができます。

目が悪いなら眼鏡をつける。話せないなら筆談する。手話を学ぶ。

EQを学ぶときにはもちろん、信頼関係や「変えたい」という強い意志がないと、難しいのですが。

大人の場合でも、非言語的コミュニケーション障害は、非言語的ヒントを見過ごす、新しい人間関 係がうまく作れない、など、日常の人間関係を円滑に進めるうえで必要な暗黙の規範を把握できない 「調子はずれ」の行動として表れる。こういう人たちは、職場においても社会的期待を的確に読みと れず、社会的に孤立する場合が多い。

この能力の欠如は、通常の場合、アスペルガー症候群や自閉症(第9章で触れる)などと違って神 経的な原因によるものではない。非言語的コミュニケーション障害をもつ人々の約八五パーセントについては、同年齢の仲間と接触する機会が足りなかった、家族が適切な感情表現を見せなかった、特 異な社会規範をもつ家庭で育った、などの理由で非言語的ヒントを読みとる方法やそれにもとづいて 行動する方法を学べなかったことが原因であろうと推測されている。残りのうち、約一〇パーセント は、精神的トラウマのせいで必要な学習が妨げられたことが原因であろうと考えられている。神経障害と診断されるのは、おそらく五パーセント程度だろう。

非言語的コミュニケーション障害は学習障害が原因なので、現在では大人向けにも子供向けにも必 要な能力を育てる治療プログラムが実施されている。治療プログラムは、まず、本人がふだん見過ご している相手のジェスチャー、姿勢、接触、アイコンタクト、声の調子、テンポなど同調性の非言語 的要素に気づかせることから始まる。これらをうまく活用できるようになったら、たとえば他人と話 すとき自然にアイコンタクトを保てるようになるまで、同調性の基本を練習させる。(略)

学習によって同調性を習得させようとする場合、 新しく学習した反応が自然に実行できるようになるまで「過剰学習」させることが必要だ。 (『SQ 生きかたの知能指数』ダニエル ゴールマン p.144)

犯罪者になるか、モデルになるか。遺伝子を使うのはあなた:同じ気質。別の人生。

モーリシャスは、マダガスカル東方のインド洋に浮かぶ人口130万人あまりの小島 だ。かつては英仏の植民地で、アフリカやインドから連れてこられた労働者がプランテーションで働いていたが、いまでは豪華なリゾートで知られている。そのモーリシャス が1967年、世界保健機関(WHO)によって、「将来的に臨床障害を発達させる危 険性を持つ子ども」に関する研究地に選ばれた。

このプロジェクトの経年研究では、3歳の同齢集団1795人が、おもちゃのある部 部屋でも母親から離れない「刺激を避けるタイプ」と、何のためらいもなくおもちゃで遊 ぶ「(刺激を追求する)冒険家タイプ」に分けられた。

それから8年後、子どもたちが 1歳になったときに「けんかをする」「人を殴る」「人を脅す」などの攻撃性を含む問題 行動を両親にチェックしてもらうと、3歳時点で刺激追求度が高かった子ども(上位5 %)は11歳時点での攻撃性がより高いことがわかった。 だがこれは、3歳のときに冒険的だった子どもがみんな非行に走ったり、犯罪者にな るということではない。

ラジ(少年)とジョエル (少女)は、被験者のなかでもっとも心拍数が低く、最高レ ベルの刺激追求度と恐怖心のなさを示していた。

少年ラジは成人すると、盗み、暴行、強盗などの罪状で有罪判決を受けた。彼は典型 的なサイコパスで、他人を恐れさせ、従わせることに快楽を覚えた。「暴力の犠牲者を気の毒に思うことはあるか」と訊くと、「ない。良心を求めているのはやつらで俺では ない」とこたえた。ラジにとって、人生は快楽と興奮を求める制限のないゲームだ。

一方、少女ジョエルはラジとはまったく異なる人生を歩んだ。彼女はたしかに恐れを 知らず、つねに刺激を求める大人に成長したが、その願望をミス・モーリシャスになることで実現したのだ。 「ジョエルは、子どものときの自分を振り返って、何でもためしてみよう、世界を探検 しよう、みんなの前に積極的に出ようと考えていたと述べる。 「人生についてさまざまなことを知りたかった。私にとってもっとも重要なのは、自分 を表現することだった」 (『言ってはいけない 残酷すぎる真実 』橘 玲 p.99)

遺伝子と踊る

心拍数の低い子どもは刺激を求めて反社会的な行動に走ることが多い。覚醒度の低さ が生理的に不快で、覚醒剤のような麻薬に手を染めるのかもしれない。 「だがもしその子どもが知能や才能に恵まれていれば、社会的・経済的にとてつもない 成功を手にするかもしれない。そもそもベンチャー企業の立ち上げなど、恐れを知らな い人間にしかできないのだ。

人は発達しながら遺伝子の表現系を変えていく。

胎児期:生まれてくる世界を遺伝子は予感する。

秋・冬に生まれた人は新奇性追求のパーソナリティー特性が強く出るといった研究結果や、胎生前期にお母さんが飢餓を経験すると(遺伝子が飢餓に抵抗するように組み変わるため)、成人になってから糖尿病や精神疾患、生活習慣病にかかりやすくなる。妊娠時に「毒」を摂取すると、子どもには危険であるとか、葉酸を適量摂取すると、ある遺伝子が突然変異する可能性が低くなるなど。赤ちゃんはお母さんの心的な、身体的な状態を察知して「環境」に適応しようと、エピジェネティクスというしくみをつかって遺伝子を変えます。

「成績」の前に、「健康」です。第二次世界大戦末期にオランダで飢餓が発生した時、飢餓の最中に妊娠している女性を対象にした研究者たちがいました。

胎生後期に飢餓を経験した赤ちゃんの出生児体重は極度に低かった。そして、十分に栄養がとれるようになってからも、小さく病弱な子が多かった。それに対して、胎生前期に飢餓を経験した赤ちゃんは、中期・後期に成長が追いつき、おおむね正常な大尉中で生まれて来た。しかし、飢餓から半世紀がたち、詳細な疫学的鑑定がおこなわれ、驚くべきことがわかった。胎生前期に飢餓を経験した人は、高血圧、心筋梗塞などの冠動脈疾患、2型糖尿病などといった生活習慣病の罹患率が高かったのである。さらに統合失調症など神経精神疾患にかかる率も高いという。(『エピジェネティクス–新しい生命像をえがく』仲野徹 p.2)

胎児期の影響という見地から、最近発表されたある興味深い事実を解釈することができる。いくつかの調査によって、パーソナリティの測定値が誕生の季節によぅて違うことが明らかになった。ことに秋と冬に北ヨーロッパの集団で生まれた人々は若者になってから、新奇性追求もしくは刺激追求の尺度でのスコアが、春と夏に生まれた人々より高い。新奇性追求もしくは刺激追求は、探索して報酬を求めようとする欲望に基づいた尺度であり、おそらく外向性の系列に属する。これら初見はまだ完全には説明されていない。(『パーソナリティーを科学する』ダニエル・ネトル p.242)

幼少期:人間関係のデフォルトをつくる(エピジェネティックス)

片親であるとか、保育園に子どもを預けることは子どもの「よしあし」を決めません。子どもが家庭から受ける影響のうち、大きなものが「言語」と「愛情」です。

愛情

マウスの実験では、毛づくろいや授乳といった世話をされなかった子どもは遺伝子レベルで「ストレス」に弱くなりました。「ストレス」への弱さは次の世代にも受け継がれました。世話をされなかった子は、世話をしなかった親の遺伝子を受け継いで、自分が母親になった時に子どもの世話をしなかったという世代間連鎖が起きたのです。

感情面で見ると、幼い時期に慢性的なストレスを受けた子供はーいまでは大勢の研究者がこれを有害ストレスと呼ぶがー失望や怒りへの反応を抑えることに困難を覚えるようになる。小さな挫折が圧倒的な敗北のように感じられ、ほんのすこし軽く扱われたように感じただけでも深刻な対立関係に陥る。(略)認知面でみると、不安定な環境で育ち、そうした環境が生む慢性的強いストレスにさらされた場合、前頭前皮質が制御する、実行機能と呼ばれる一連の能力の発達が阻害される。(『私たちは子どもに何ができるのかー非認知能力を育み、格差に挑むー』ポール・タフp.28)

言語

言語能力は「遺伝の影響はほとんどない」といえます。幼児期にどれだけ感情面で言語に答えるか、また大きくなるごとに抽象的・論理的な会話をどれだけするかが大切です。

生後18ヶ月のときに母親が子供の情動について言及するほど、子供が生後24ヶ月になったときに子供自身の情動について話す程度が多くなった。養育者の前で子供が自分の経験や情動をよく語ることによって、その経験や情動を解釈し直してもらう機会が増え、子供の情動理解が促される。「お母さん」「どうしたの?」「怖いよ」本が?」「そう」「怖くないよ」(『よくわかる情動発達』p109)

子供の語句や読み書きのスキルをターゲットとした介入には、それほど確かなエビデンスはない。この種の介入は、子供が幼い頃に接する話し言葉・書き言葉は親の階級に大きく左右されているという現実を前提としている。裕福な家の子供たちはたいてい、より多くの本屋印刷物に接している。また、裕福な親は低所得層の親よりも子供に多くーいくつかの概算によれば、はるかに多くー話しかける。使う言葉そのものもより複雑である。こうした傾向は、入園時に低所得者層の子どもたちに言語面での大幅な遅れがあることの説明になる。(略)乳幼児は、親が言葉を教えることに専念している瞬間だけでなく、つねに親から言葉を吸収している。だからもしあなたが親であり、限られた語彙しかもっていなければー多くの低所得層の親はそうなのだがー子どもの語彙を豊富にするのはむずかしい(『私たちは子どもに何ができるのかー非認知能力を育み、格差に挑むー』ポール・タフp.52)

ベティ・ハートとトッド・リスレーは1995年に42の家族を対象にした研究で、専門職の家庭で育つ子供は平均して1時間に2153語の言葉を耳にするが、労働者の家庭では1251語、生活保護受給世帯では616語だとした。これに対応して、三歳児の語彙は専門職の家庭では1100語、労働者の家庭では750語、生活保護受給世帯では500語だった。(『幼児教育の経済学』ジェームズ・J・ヘックマン p.27)

満3歳のときに、親子間の情動に関する会話の量、ある情動が怒った原因に関する会話の量あるいはテーマの種類が多いほど、6歳位なった時の情動理解が優れていることが示されている。(『よくわかる情動発達』p.86)

学童期:自己認知能力がなければ「遺伝子」の表現を変えることは難しい

学童期も9歳まではまだ子どもだが、9歳を超えると「自己」ができあがってくる(オトノネでは9歳を越えると「くん」「ちゃん」ではなく「さん」と呼ばれるようになります)。9歳を超えたら、「家」ではなく「友達」や「外の大人」からより多くを学ぶようになります。

幼少期の環境を豊かにするという恩恵を受けられずに思春期に達した恵まれない子供のためには、どんな方針が効果的か?幼いころに介入を開始すれば一層効果的だが、思春期に達した子供に対して効果的な策略もある、認知的スキルは幼少期に確立され、10代になってから子供のIQや問題解決能力を高めることははるかに難しいことが、数々の証拠から示唆されている。だが、社会的スキルや性格的スキルは別問題だ。これらのスキルは20代のはじめまで発達可能だが、学習を向上させることから、幼少期に形成しておくのが最善策だ。思春期の子供に対する戦略は、メンターによる指導や職場での教育を通じて、意欲や性格的スキルや社会的スキルを強化するべきだ。(『幼児教育の経済学』ジェームズ・J・ヘックマン p.39)

コメント